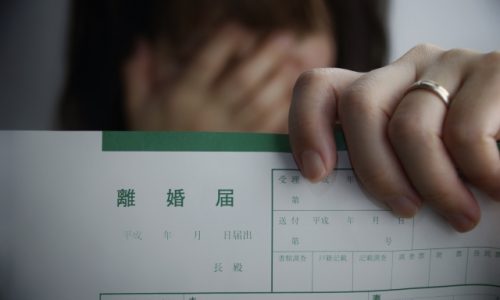

離婚には結婚以上に心身に負担を与えます。落ち込んだ気持ちに後追いをかけるように、事後処理が迫ってきます。それに伴う心理的なエネルギー浪費を避けようと、できるだけ早く済ませたいと思われるところでしょう。しかし焦って進めようとすると後々のトラブルにつながります。

離婚には準備期間やお金が必要

離婚にかかる期間は平均で1年はかかります。職に就いているか、お子様がおられるかで長さは変わってきます。

資金が無ければ貯金が必要ですし、親権や養育費といったお子様の将来を考えた話し合いもしなければなりません。また、相手側が離婚に応じる意思を見せない場合は、家庭裁判所で離婚調停を行うなど、ストレスを感じることも多いでしょう。

財産分与とは

お話ししたように、離婚後はまとまったお金が必要になりますが、財産分与を適切に行うことで金銭面でのトラブルを未然に防ぐことができます。

財産分与とは、離婚時に夫婦で婚姻中に稼いだ共有財産を公平に分割することで、現金だけでなく家・貴金属・ペットまで、動産・不動産を問わず対象になります。

家やペットは分割することが不可能です。家ならどちらか一方が引き続き住み、不動産評価額相当の金額を相手に支払うか、あるいは家を売却して得られたお金を等分するといった方法が取られます。ペットならどちらが引き取るのか話し合いで決める必要があります。

住宅ローンが残っている場合

家を売却する時、残ローンの額が重要になります。残ローンの額が不動産評価額を下回っていた場合は売却金額を分割すれば解決します。しかしローン残高が評価額を上回っていた場合「オーバーローン」の状態になり、売却した後の負債を分配しなくてはなりません。

財産分与にかかる時間

財産分与には時効が存在します。一人が財産を独占していた時、財産分与を請求することができます。ただし、事情により2年以内に間に合わなかった時も、やむを得ない事情であれば経過後も請求できる可能性はあります。

お互いに同意があれば時効を心配せずいつでも分与することができます。しかし、期間が空きすぎた場合、贈与と勘違いされてしまい贈与税が課せられる可能性があり、注意が必要です。贈与税の基礎控除額は年間110万円とかなり低めに設定されているので、できる限り2年以内に財産分与を行うようにしましょう。

財産の有無が不明な場合

財産分与といってもどれくらいの物品と金額が対象になるのか、簡単に判るものではありません。どちらかが財産を隠し持っていた場合は、公平な財産分与が行えないこともあります。相手の財産を調査するには、弁護士照会制度を利用することで相手の預金残高を調べることができます。

まとめ

離婚は日常的な社会活動を行いながら進めていくため、心身ともにエネルギーを消耗します。お互いの拗れてしまった関係と焦りからトラブルに発展するケースも少なくありません。もし不動産の財産分与でお悩みのことがあればお一人でお悩みにならず、是非専門の機関にご相談ください。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。